Eye Of The Storm – Top 10 Década de 2010

Eye Of The Storm – Top 10 Década de 2010

Dezembro é sempre tempo de reflexão acerca dos melhores trabalhos musicais lançados durante o ano do qual nos preparamos para despedir. Uma vez que neste ano também estamos em final de década, faz sentido alargar um pouco mais a reflexão, para percebermos quais foram os nossos álbuns favoritos dos últimos 10 anos, missão à qual me proponho durante os próximos parágrafos deste novo Eye of the Storm.

Espaço para a menção necessária ao esclarecimento acerca deste artigo: trata-se de uma lista baseada no meu gosto pessoal, que, embora não descorando a relevância objetiva do impacto que cada uma destas obras, este aspecto não é um dos principais, senão a minha própria apreciação de cada uma delas. Em suma, não se trata de uma lista dos 10 discos mais importantes dos anos 2010, senão uma lista dos meus favoritos.

Durante estes 10 anos, tive o prazer de ter contacto com (mesmo) muitos álbuns de enormíssima qualidade, pelo que penso que faz sentido abrir um espaço de menções honrosas um pouco maior do que aquilo que seria costume. Nesse sentido, nomeio outros 10 nomes que estão directamente atrás dos 10 que me preparo para eleger como melhores da década:

Queens Of The Stone Age – “…Like Clockwork” (Matador Records, 2013)

Ihsahn – “Arktis” (Candlelight Records, 2016)

Nevermore – “The Obsidian Conspiracy” (Century Media, 2010)

Orphaned Land – “The Never Ending Way Of ORwarriOR” (Century Media, 2010)

Gojira – “L’Enfant Sauvage” (Roadrunner Records, 2012)

Tool – “Fear Inoculum” (Volcano Records/RCA Records, 2019)

Baroness – “Purple” (Abraxan Hymns, 2015)

Rotting Christ – “Kata Ton Daimona Eaytoy” (Season of Mist, 2013)

Amorphis – “Under The Red Cloud” (Nuclear Blast, 2015)

Ghost – “Meliora” (Loma Vista Records, 2015)

Feita justiça a estas maravilhosas obras de arte, está então na hora de passar ao Top 10! Os seguintes nomes são, assim, as minhas escolhas em relação àquilo que de melhor se fez nesta década, nos campos do Metal, do Rock e da música Alternativa no seu geral. – Por Daniel Laureano

10 – Converge – “All We Love We Leave Behind”

2012 – Epitaph Records

Mestres do metalcore/mathcore/hardcore caótico – o que quer que se lhe queira chamar –, os Converge são já há longos anos aclamados como uma banda lendária, estatuto para o qual sempre contribuíram a sua ética assumidamente DIY e som absolutamente icónico, que se estende ao longo de uma discografia incrivelmente consistente – da qual o clássico «Jane Doe» (2001) tende a ser visto como joia da coroa.

Contudo, foi em 2012 que os Converge lançaram aquela que é, no meu entender, a sua melhor obra (sim, ainda melhor do que «Jane Doe»). Neste «All We Love We Leave Behind», a banda do estado de Massachusetts teve o condão de conseguir criar um conjunto de músicas que combinam a agressividade sónica e intensidade rítmica das suas obras passadas com uma produção bastante mais polidas, uma tendência que Kurt Ballou, guitarrista e produtor dos discos da banda, vinha acentuando desde o álbum «No Heroes», de 2017.

As guitarras carregadas de distorção cortante, as batidas frenéticas e os grunhidos quase impercetíveis do vocalista Jacob Bannon tomam o plano de destaque habituais nos 14 temas do disco. Temas esses que aqui apresentam texturas bastante mais ambiciosas do que os álbuns anteriores da banda, sendo as curtas músicas de hardcore caótico pautadas por momentos mais lentos e introspetivos, como “Empty on the Inside”, “Coral Blue” e a faixa-título, onde as palavras extremamente pessoais e emocionais são poderosas de trazer uma lágrima ao olho a qualquer um, mesmo não nos sendo dadas muitas luzes acerca do contexto particular da temática.

Tema indispensável: “All We Love We Leave Behind”

9 – Rotting Christ – “AEALO”

2010 – Season of Mist

Pelos inícios da década, os Rotting Christ já começavam a ser vistos e tratados como um nome mítico na cena black metal internacional, algo para o qual muito contribuiu a sua discografia extremamente variada: Após os primeiros tempos dos discos crus e primitivos «Thy Mighty Contract» e «Non Serviam», o colectivo dos irmãos Tolis passou por uma polarizante fase gótica/industrial, com obras como «A Dead Poem» a dividir opiniões entre os fãs da banda, antes do regresso ao black metal melódico e consequente sublimação deste estilo com discos titânicos como «Sanctus Diavolos» e, sobretudo, o magnífico «Theogonia», lançado em 2007.

O estrondoso sucesso de «Theogonia» lançou a dúvida nos fãs: iriam os Rotting Christ tentar, de alguma maneira, replicar as ideias sonoras e conceptuais introduzidas neste disco ou tentariam, bem ao seu estilo, inovar novamente, criando mais uma peça absolutamente singular? Para o gáudio de muitos, os gregos tomaram a escolha menos confortável e lançaram-se por um novo caminho de descoberta, do qual saiu este «AEALO», lançado em Fevereiro de 2010.

A imagem de capa do álbum deixava imediatamente antever que estávamos perante algo diferente de tudo aquilo que a banda já tinha feito: o esgar feroz da cara de um guerreiro helénico, bem como o próprio título, termo encontrado no idioma grego antigo e que significa algo como ‘catástrofe’ ou ‘destruição’, servem como espelho perfeito para o conteúdo do disco: um conjunto de temas onde imperam a fúria, os ritmos de marcha e as melodias bem próprias do clássico black metal helénico, que facilmente transportam o ouvinte para um qualquer cenário de guerra em Esparta.

Tema indispensável: “Demonon Vrosis”

8 – Ulver – “The Assassination Of Julius Caesar”

2017 – House of Mythology

‘Wolves Evolve’. Esta é a tagline que sempre acompanhou a carreira dos Ulver, grupo norueguês que, ao longo da sua já longa carreira, navegou por entre um cardápio fascinante de diferentes paisagens sonoras: multiformes e multifacetados, os lobos de Oslo já fizeram tudo, desde black metal a trip-hop, sinfonias clássicas, passando por avant-garde, rock eletrónico, folk acústico, drone e até covers de música de rock psicadélico dos anos 60… E, quais reis Midas, tornam tudo aquilo com o qual experimentam em puro ouro auditivo.

Foi, por isso, com um sentido de leveza e naturalidade – que, apesar de por esta altura já ser absolutamente esperada nunca deixa de ser algo desconcertante – que os comandados de Kristoffer Rygg tentaram a sua sorte com o synthpop dos anos 80, relembrando grupos como Depeche Mode ou Eurythmics, mas buscando, ainda assim, pegar nestas referências já existentes e metamorfoseá-las para as tornarem em algo novo, algo singular.

«The Assassination Of Julius Caesar» é um disco conceptual acerca de assassinatos (tanto literais quanto figurativos) que, de alguma maneira, mudaram o curso do mundo aquando dos seus acontecimentos. Mas desengane-se quem pensa que as letras dos temas são tão diretas quanto o conceito aparenta denunciar: enquanto “Nemoralia” cruza a morte da princesa Diana com o grande incêndio de Roma, às mãos do tresloucado Nero, “So Falls The World” apresenta uma reflexão cândida acerca da queda de grandes civilizações, recuperando Roma para estabelecer o paralelo com os tempos de crise que vivemos e “1969” tece referências a Anton LaVey e Neil Armstrong numa trama baseada sobretudo no assassinato de Sharon Tate às mãos de Charles Manson.

E o som? Melodias sintetizadas cheias de graves, sempre acompanhadas por batidas eletrónicas, com momentos de ethereal wave e dark ambient, com disco breaks salpicados por aqui e por ali. Tão selvagem quanto genial.

Tema indispensável: “Nemoralia”

7 – Satyricon – “Satyricon”

![]()

2013 – Roadrunner Records

Os Satyricon sempre foram uma banda determinada a quebrar barreiras com a sua exploração sonora. Álbuns como «Rebel Extravaganza» ou «Now, Diabolical» foram autênticas pedradas no charco, que mostraram aos puristas da cena black metal norueguesa que o duo de Oslo não estava nisto para seguir modas, mesmo após terem lançado um dos álbuns de black metal tradicional mais aclamados de todos os tempos, o espetacular «Nemesis Divina».

Tinham passado quase 5 anos desde que «The Age Of Nero», continuou a evolução do estilo black ‘n’ roll industrial que Satyr e Frost haviam iniciado no início dos anos 2000 com «Volcano» quando “Our World, It Rumbles Tonight”, primeiro single do disco epónimo foi lançado ao mundo, pelas primeiras horas de uma quente manhã de Setembro. A nova sonoridade apresentada, mais suave e aveludada, a recuperar sons típicos das explorações psicadélicas dos anos 60 e 70, atraiu muitas vozes críticas, como não seria de esperar, mas tratava-se do primeiro vislumbre para uma nova fase na vida dos Satyricon, que pareciam cada vez mais (se tal ainda era possível) desinteressados na existência das mesmas.

‘Quente’ é a palavra que melhor define os temas deste disco, gravados num setup inteiramente analógico e com uma escolha de produção a privilegiar o hipnotismo das composições em detrimento da natureza mais directa de álbuns anteriores. Temas como “Tro Og Kraft”, “The Infinity Of Time And Space” levam o ouvinte por abruptas mudanças de dinâmica, onde impera a envolvência das texturas de guitarra, “Nekrohaven” e “Ageless Northern Spirit” imprimem algum peso e velocidade ao conjunto e a épica “Phoenix”, que conta com a participação especial de Sivert Hoyvern, vocalista da banda norueguesa Madrugada, mostra um lado dos Satyricon que poucos pensavam existir – uma balada gótica, de recorte elegante e, atrevo-me a dizer, sensual.

Tema indispensável: “Phoenix”

6 – Moonspell – “1755”

2017 – Napalm Records

Fazer uma introdução à carreira dos Moonspell é manifestamente desnecessário, tamanho é o grau de notoriedade que o coletivo nacional alcançou, tanto dentro de portas como por esse mundo fora. São, sem qualquer margem para dúvidas, a banda portuguesa mais madura de todos os tempos, a mais internacional de qualquer género musical e um dos principais motivos de orgulho de qualquer fã de música deste nosso cantinho à beira-mar.

Talvez pareça algo estranho, então, imaginar que quando o colectivo da Brandoa anunciou que iria lançar um álbum inteiramente em português, algo inédito na sua já longa carreira, tenha havido alguma incerteza por parte dos fãs, quando os mesmos procuraram prever o potencial resultado (incluo-me neste grupo, confesso). É uma relação estranha, esta que temos com a língua de Camões, que de resto é muitas vezes aclamada como extremamente harmónica e musical: utilizamo-la para comunicar entre nós todos os dias, mas prontamente nos sentimos desconfortáveis quando projetamos a sua utilização ao longo da totalidade de um disco de música pesada.

Neste «1755», que nos leva numa viagem bastante descritiva e pitoresca do caos que assombrou Lisboa durante o grande terramoto, os Moonspell provam de uma vez por todas que a língua lusitana não só é uma alternativa válida ao inglês que predomina na música, mas também é um grande trunfo que os artistas nacionais dispõem, na busca de criar trabalhos que se distanciem da maioria do output musical mundial.

O disco é absolutamente arrepiante ao nível lírico, estando repleto de frases tão icónicas quanto cruas e impactantes, que nos transportam para o interior das mentes de toda uma população que via a sua cidade a desmoronar-se aos seus pés; mas também incrivelmente elegante ao nível das composições, que não se perdem em devaneios desnecessários, algo que confere às canções uma qualidade extremamente concisa e direta, algo que, de resto, representa perfeitamente a urgência do contexto histórico que retrata.

Tema indispensável: “Todos Os Santos”

5 – Ghost – “Prequelle”

2018 – Loma Vista Records

Os Ghost são a grande história de sucesso dos anos 2010 no mundo da música pesada. A sua mescla de temáticas ocultas com humor slapstick, tendo como pano de fundo um som extremamente orelhudo, tem acrescentado consistentemente largos milhares de devotos ao seu culto, algo sustentado pela designação de artista da década que a conceituada revista Loudwire atribuiu recentemente a Tobias Forge, líder, fundador e único membro constante na história deste projeto sueco.

O disco de estreia, «Opus Eponymous», foi lançado em 2010, dando logo a entender que estávamos perante algo especial, tais eram a força do som e a originalidade do conceito. A partir daí, os anos foram passando e o misterioso coletivo de anónimos foi capturando cada vez mais a atenção do mundo do metal, com os lançamentos de «Infestissumam» e «Meliora» a cimentarem cada vez mais a ascensão meteórica dos Ghost – que sofreu um revés inesperado quando as identidades dos seus membros foram reveladas, por ocasião de um processo legal que 4 dos 5 Nameless Ghouls moveram contra Forge, desmascarando-se assim a si mesmos e ao homem que havia interpretado os 3 Papa Emeritus, ou por outrem os ‘3’ vocalistas da banda até então.

Foi neste contexto que saiu «Prequelle», um álbum que seria necessariamente visto como um ponto fulcral na história do projecto, na ocasião o primeiro após a perda do anonimato que tanto definiu a carreira inicial do grupo. Agora totalmente desmascarado, Tobias não só foi capaz de manter a mística dos lançamentos anteriores, como criou aquele que é o seu disco mais completo até à data, onde os riffs são ainda memoráveis, as melodias ainda mais orelhudas e as composições, tecidas com mestria e cheias de subtilezas deliciosas, continuam a conferir um grau de credibilidade artística que poucos conhecedores de música poderão negar.

Mais do que nomear os temas um a um e discutir as especificidades de cada um, importa salientar que «Prequelle» representa uma viagem incrivelmente cativante pelos mundos da reflexão acerca da nossa condição como seres mortais, pautada por uma mistura desconcertante de heavy metal potente e música pop infeciosa. O futuro é sempre incerto mas no que toca aos Ghost, é seguro dizer que se esta curva qualitativa se mantiver, podemos estar na presença de uma das maiores e melhores bandas de rock de todos os tempos.

Tema indispensável: “Dance Macabre”

4 – Dead Can Dance – “Anastasis”

2012 – PIAS Recordings

Poucas bandas são mais significativas para a história da emancipação artística da icónica editora alternativa 4AD do que os Dead Can Dance, sobretudo pela constante metamorfose que Brendan Perry e Lisa Gerrard foram progressivamente operando no seu som, durante as décadas de 80 e 90: Do álbum epónimo, onde ainda estavam visivelmente ligados ao som post-punk, passando depois pela exploração da terra então incógnita chamada darkwave, em discos como «Within The Realm Of A Dying Sun» e «Into The Labyrinth», as lides barrocas de «Aion» e as viagens étnicas de «Spiritchaser», último álbum antes do fim prematuro da banda, em 1998.

Uma curta tournée de reunião em 2005 não foi o suficiente para agradar totalmente os fãs desta banda de culto, que rejubilaram quando, em meados de 2011, o duo britânico-australiano anunciou oficialmente o seu regresso, juntando-se primordialmente para dar continuidade aos trabalhos no álbum que tinha ficado a meio do seu processo de composição, no ano em que haviam terminado.

«Anastasis» foi o resultado deste renovar de parceria entre Brendan e Lisa, lançado em Agosto de 2012. Um álbum que mostrou que qualquer preocupação que os fãs dos Dead Can Dance poderiam ter acerca da química composicional entre o ex-casal não tinha razão de ser: a direção mantém-se a mesma de sempre, no que toca à lógica de construção de temas muito assente na sequenciação por camadas de timbres, que vão aplicando ritmos e melodias complementares por cima de um tema melódico ou rítmico inicial.

No que diz respeito ao som, o disco vê os Dead Can Dance a fazer uma aglutinação de várias partes do passado da banda, sublimadas através de um feeling geral mais moderno, algo evidenciado sobretudo pelo som cristalino da produção. “Amnesia” e “All In Good Time” são belíssimas baladas de dark folk, bem ao estilo de Brendan Perry e a fazer lembrar “Xavier” ou “Enigma Of The Absolute”, enquanto “Anabasis” e “Agape” recuperam o darkwave etéreo mais low key de “Cantara”, estando os momentos mais grandiosos como “Return Of The She-King” particularmente alinhados com o êxtase de temas como “Sanvean”, com a voz angelical de Lisa Gerrard a encontrar muito destaque, como bem merece.

De resto, a parte mais interessante deste disco prende-se precisamente com a noção de ‘passado encontra presente’, ao invés de ‘presente copia o passado’: Concretizando, «Anastasis» é a representação perfeita daquilo que são Brendan e Lisa em plena década de 2010 – dois artistas perfeitamente amadurecidos, com consciência perfeita do seu histórico enquanto grupo, mas sem qualquer vontade de cair em revivalismos ocos e dando sempre primazia à inovação e ao visionarismo.

Tema indispensável: “Agape”

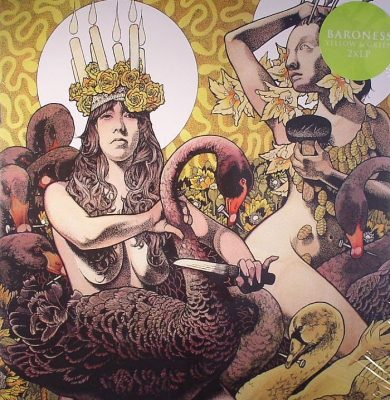

3 – Baroness – “Yellow & Green”

2012 – Relapse Records

Oriundos da famosa cena de sludge metal do estado norte-americano de Georgia, os Baroness passaram os primeiros anos da sua existência como banda a serem alvo de incessantes comparações com os Mastodon, inquestionavelmente o nome mais famoso deste género. Estas críticas, ainda que algo exageradas, encontravam algum sustento por via dos primeiros trabalhos do colectivo de Savannah, onde a influência de Brent Hinds e companhia era particularmente notória, particularmente no debutante «Red Album».

No fecho da década anterior, os Baroness lançaram «Blue Record» (2009), disco que mostrou claramente que o grupo estava determinado a criar e aperfeiçoar a sua própria identidade sonora, algo que deixava antever uma mudança ainda mais significativa aquando da próxima exploração cromática da banda do artista John Dyer Baizley, cujas pinturas altamente texturadas e de temáticas tão oníricas quanto simbólicas têm adornado as capas dos seus álbuns desde sempre.

É nesse seguimento que surge «Yellow & Green», um ambicioso álbum duplo no qual os norte-americanos se aventuram cada vez mais pelos reinos da música alternativa, com elementos de indie rock e algum shoegaze a serem acrescentados à sua marca bastante particular de sludge rock energético e altamente emotivo. Como resultado temos o trabalho mais completo e visionário da história da banda até à data: com uma bússola emocional a navegar constantemente entre o êxtase frenético e a calma contemplativa, a separação entre discos oferece – tal como o próprio título sugere –, muito campo para a exploração de ideias diferentes que, ainda que complementares, vão fazendo com que a audição se mantenha interessante interessante ao longo das 18 faixas que compõem esta obra.

A metade ‘Yellow’ é onde se encontra a maior gama de sonoridades, onde o peso pulsante de temas como “Take My Bones Away”, “March To The Sea” ou “Sea Lungs” é contraposto pela melancolia etérea de baladas como “Eula”, sendo temas como “Cocainium” ou a brilhante “Little Things” pequenas amálgamas destes dois polos, nos quais John Baizley faz por suavizar o seu próprio berrar esquizofrénico com belas harmonias vocais, que conferem a todas as canções uma qualidade pop bastante acentuada, através de refrões antémicos, cujos ganchos são absolutamente infeciosos.

Já a metade ‘Green’ está reservada para a exploração mais focada no southern rock a meio-tempo, com interessantes influências de bandas como os Queens Of The Stone Age ou os Foo Fighters. Estes 9 temas, já de emoções mais controladas, têm em “Foolsong” e “Mtns.” os seus principais momentos lentos e contemplativos, ao passo que “Board Up The House” e “The Line Between” surgem como momentos um pouco mais acelerados, sendo o resto do disco ladeado por várias faixas onde a experimentação textural ganham primazia em relação à própria construção estrutural dos temas, como é o caso de “Psalms Alive” ou “Stretchmarker”.

Tema indispensável: “Little Things”

2 – Behemoth – “The Satanist”

2014 – Nuclear Blast

No ano de 2010, todo o mundo do metal se uniu em torno de Adam “Nergal” Darski, figura central dos Behemoth, quando o mesmo anunciou publicamente que tinha entrado numa luta contra a leucemia, após ter sido levado para o hospital de urgência. Por esta altura, o coletivo polaco já era um nome bem conhecido há vários anos, fruto de vários anos de trabalho árduo – tanto na estrada como em estúdio –, com a sua icónica variante de death/black metal extremamente agressivo a influenciar uma quantidade enorme de artistas em todo o mundo.

A prioridade era o tratamento do músico, naturalmente, algo que começou a ser alcançado em Janeiro de 2011, quando o mesmo teve alta do hospital. Ainda assim, toda a situação extrema na qual Nergal se via envolvido foi, lentamente, criando algo na sua mente – uma mudança criativa e um ajustar de direção para o percurso dos Behemoth; uma visão que acabou por demorar cerca de 3 anos a ser manifestada.

Vivíamos os primeiros dias do ano de 2014 quando os primeiros acordes de “Blow Your Trumpets Gabriel” foram dados a conhecer ao mundo, acompanhados de um videoclip de estética diabólica, muito negra e com uma quantidade enorme de referências bíblicas, avenida já muito explorada em álbuns anteriores, ainda que com uma pequena mudança: desta vez tudo parecia mais pessoal e sincero, com uma aura de maior realidade e menor teatralidade, algo simbolizado na perfeição pelo facto da própria pintura que adorna a capa do álbum conter o sangue de Nergal – o mesmo sangue que havia sido contaminado pela doença e cuja expulsão foi o ponto de génese para esta obra-prima.

Este é precisamente o aspeto chave do disco, e que explica parcialmente o seu enorme sucesso: cada palavra está banhada de extrema sinceridade, com a exposição de crenças, extremamente alegorizadas e com a crítica de sempre em relação aos dogmas e passos em falso da história da religião católica, mas também com uma inegável noção de profundo êxtase, uma celebração pelo facto do artista se encontrar vivo, com os olhos mais abertos do que nunca em relação à sua própria condição.

A temática é um dos aspetos centrais do disco, bem como a cola que une todas as componentes, mas também é na composição e performance dos temas que «The Satanist» se destaca: de estilo bastante mais envolvente e esotérico do que aquele visto em discos como «Satanica», «Demigod» ou até mesmo «Evangelion», todos os temas aqui presentes são exímios na criação de uma atmosfera deliciosamente apocalíptica, onde a sua natureza concisa não compromete em nada a ferocidade dos mesmos, conseguindo os Behemoth a impressionante proeza de criar músicas incrivelmente orelhudas através de melodias bastante monolíticas e sem recorrer a uma única linha vocal cantada sem algum tipo de distorção. A épica conclusão do disco – o tema “O Father O Satan O Sun!” –, exemplifica isto na perfeição, pela maneira com que torna um poema falado numa autêntica antífona melódica, estando a melodia no sumo das palavras, contudo, e não na cadência da fala.

«The Satanist» foi nomeado álbum de metal da década por várias publicações especializadas no meio e é inegável que esta distinção lhe assenta como uma luva. É um disco que será aclamado durante décadas a fio, onde os seus criadores provaram que existe mesmo muito valor artístico no black metal. Em boa verdade, todos nós o sabíamos, mas já estava na altura do resto do mundo também o saber.

Tema indispensável: “O Father O Satan O Sun!”

1 – David Bowie – “Blackstar”

2016 – Columbia Records/Sony Music

David Bowie foi muito mais do que um músico, e ao dizer isto não me refiro apenas à quantidade de outras atividades que o nativo de Londres explorou durante a sua vida, mas especialmente em relação à sua relevância cultural em todo o mundo – desde os dias de afirmação como o ícone sexual Ziggy Stardust ao Bowie maduro cujo casamento com a modelo Iman representou um momento importante na luta mundial contra a problemática do racismo, passando pelas controvérsias sociopolíticas que acompanharam o rescaldo daquele que foi um dos períodos mais conturbados da sua vida e do qual resultaram os trabalhos que compõem a famosíssima trilogia de Berlim.

Talvez tenha sido o desgaste provocado por praticamente quatro décadas com os holofotes constantemente apontados a si que fez com que Bowie desaparecesse do olhar público após a tournée de apoio ao álbum «Reality», concluída em 2004. Com efeito, de 2005 a 2012, Bowie pareceu chegar a um ponto da sua vida onde encontrou sentido em reformar a personagem camaleónica e regressar a ser somente David Jones, homem simples e entusiasta de arte, que ia tendo a sua aparição pública aqui e ali, mas que, na maioria do tempo, se encontrava fora dos olhares do mundo.

Porém, em 2013, Bowie surpreendeu todo o globo ao lançar «The Next Day», o seu primeiro álbum em 10 anos, tendo o período de trabalho no mesmo passado inteiramente despercebido. Este trabalho, fresco e banhado de uma jovialidade que muitos pensavam que o artista britânico já não teria (ou teria optado por não revisitar), mostrou claramente que Bowie não se tinha reformado permanentemente, senão apenas tirado uma pequena pausa.

O vigésimo-quinto álbum de David – «Blackstar» –, foi anunciado pelo final de 2015, por via do lançamento do primeiro single, a faixa-título do mesmo: este tema foi visto inicialmente como apenas mais uma mudança numa carreira que já tinha tido tantas mudanças quanto sucesso, mas ficou logo patente que continha algo de diferente – uma atmosfera mais negra, ainda que contemplativa, acompanhada por um sentido de urgência algo desconcertante, tal como o seu estilo de instrumentação extremamente nostálgico, aparentando ser mais enraizado no jazz fusion do que propriamente no art rock vigoroso de «The Next Day».

No dia 8 de Janeiro de 2016, Bowie completa 69 anos de vida e «Blackstar» é lançado.

A temática geral das 7 canções, repletas de mensagens crípticas e referências complexas de decifrar, aparenta tratar temas como a reflexão acerca do passado, a despedida e a morte, bem como a consciencialização que um indivíduo acaba por ser forçado a ganhar em relação a si mesmo e à situação em que se encontra. Faixas como “Girl Loves Me”, “’Tis A Pity She Was A Whore” ou “Dollar Days” contêm em si linhas e alusões que pareciam demasiado pessoais para nascerem somente da imersão do artista num conceito que lhe era estranho. Conceito esse que era muito denso e provocador de discussão, mas que deixava antever o pior.

No dia 10 de Janeiro, Bowie falece e é anunciado que a causa da morte esteve relacionada com cancro do fígado, diagnosticado ao músico há um número indeterminado de anos.

Passado um ano da sua morte, é lançado o EP «No Plan», que contém 3 músicas gravadas durante as sessões de «Blackstar», mas que não foram incluídas no disco final. Estas são, com efeito, as últimas canções do saudoso Major Tom.

Toda a arte é indissociável do seu contexto e este é um dos casos onde o mesmo transforma uma peça que já era musicalmente excelsa numa lenda. «Blackstar» é o canto do cisne de um homem que, durante a sua vida, privilegiou a expressão artística acima de qualquer outra coisa e que, mesmo quando se apercebeu que o seu tempo no mundo se estaria a aproximar do final, decidiu transformar essa consciência tão assustadora em mais uma peça artística de sensibilidade duramente impactante, para se poder despedir da terra transformando a sua própria morte num momento de exploração pessoal e cristalização do seu génio: David Bowie é, então, Lázaro, que apesar de ausente em corpo deixa connosco a sua essência, que irá perdurar até à eternidade, mostrando que nem a morte é entrave para a arte.

Tema indispensável: “Lazarus”.